Abenteuer Alltag

Wie verändert es die Arbeit mit Amateur*innenfilmen als "lebendem Dokument" der Alltagsgeschichte, wenn wir Technologien einsetzen, mittels derer Filme sekundengenau getagged, beschrieben, und mit Kontextmaterialien, wie Briefen, Fotografien, Oral-History-Interviews und Geodaten erschlossen werden? Welche ethischen Fragen wirft eine solche Arbeit mit Bilddokumenten auf, die nie für die Vorführung vor einer breiten Öffentlichkeit gedacht waren? Und wie verändert es unseren Umgang mit zeithistorischen Dokumenten, wenn nicht nur menschliche, sondern auch nichtmenschliche Akteure (KI) in die Filmanalyse eingebunden sind?

Um diese Fragen zu beantworten, erprobte das Österreichische Filmmuseum mit Partner*innen aus dem Technologiebereich den Einsatz innovativer Technologien, wie automatische Analyse, zeitbasierte Annotation, Geoannotation und State of the art Metadatenstandards für Amateur*innenfilme. Ziel des Projektes war es, weltweit führende Best-Practice-Richtlinien und technische Lösungen zu etablieren, die vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen Zugang zu privaten Filmdokumenten eröffnen.

Das Ergebnis

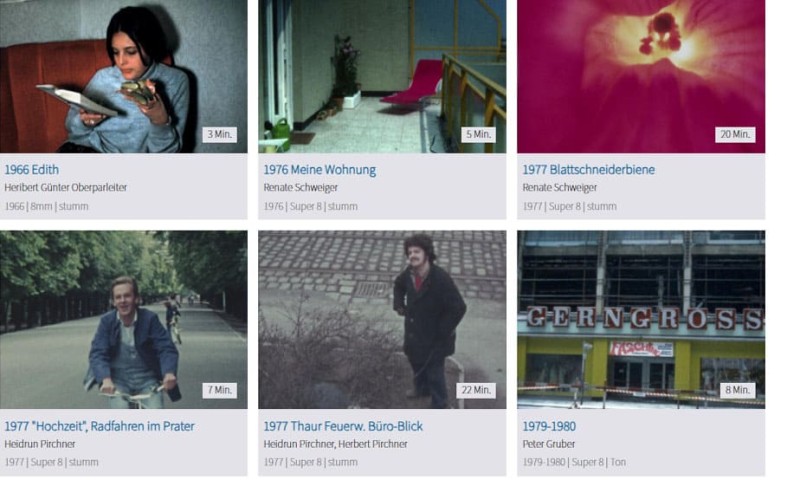

- Abenteuer Alltag präsentiert ausgewählte Amateurfilme aus der Sammlung des Österreichischen Filmmuseums: Rund 200 Filme wurden zeitbasiert annotiert, automatisch analysiert und mit Geodaten erschlossen.

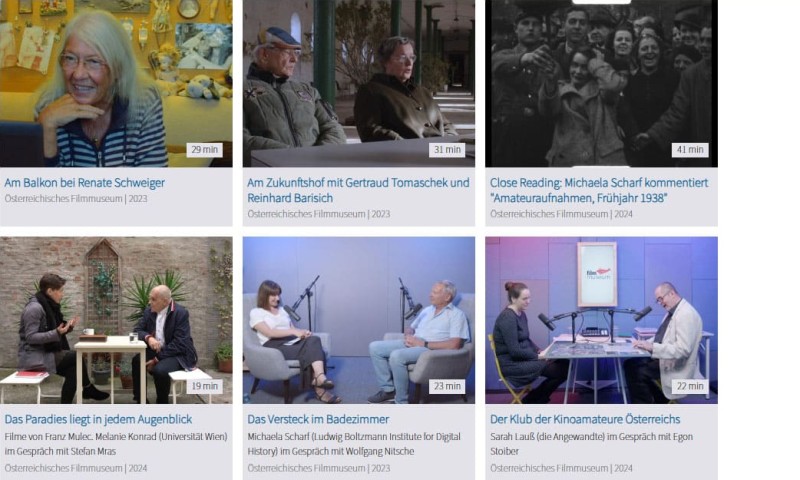

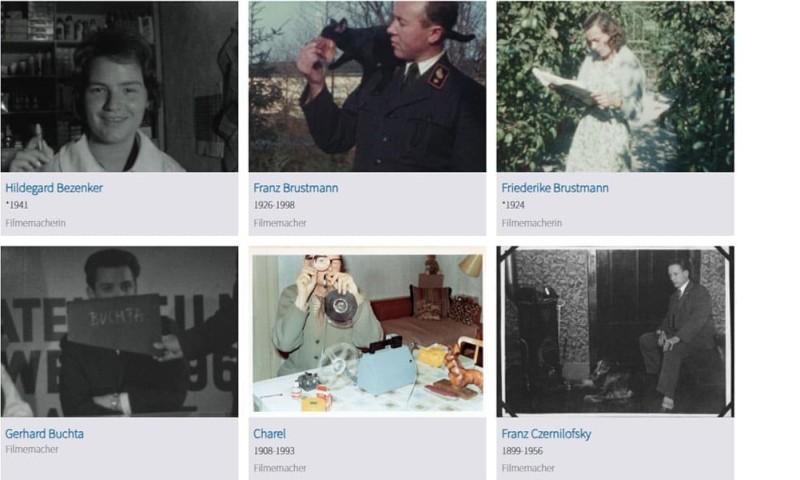

- Eine vielstimmige Sammlung von 18 Filmgesprächen mit Akteur*innen und Filmemacher*innen beleuchtet historische Hintergründe, dokumentiert filmische Biografien und vermittelt Einblicke in gelebte Filmpraxis.

- Ergänzt werden die Filme durch Sichtungsnotizen von Akteur*innen und Filmemacher*innen sowie Begleitmaterialien wie Schriftgut, Fotografien, Objekte und filmtechnische Geräte.

- Die digitale Ausstellung "Rundgänge" stellt Filmemacher*innen, Filme und begleitende Materialien in den Fokus. Interviews, Hintergrundgeschichten und thematische Zusammenhänge eröffnen neue Perspektiven auf das Amateurfilmschaffen und die Stadtgeschichte Wiens.

- Ein attraktives Frontend ermöglicht verschiedenen Zielgruppen den Zugang zu den Amateurfilmen über Wien und erlaubt komplexe Suchoperationen auf intuitive und benutzerfreundliche Weise.

- Das Projekt nutzt ein Backend, das auf der Open-Source-Architektur des Projekts Visual History of the Holocaust aufbaut.

Projektwebsite

Durchführungszeitraum

Jänner 2023 bis Dezember 2024

Projektleitung

Österreichisches Filmmuseum: Michael Loebenstein, Stefanie Zingl

Österreichisches Filmmuseum: Florian Haag, Jona Haidenthaler, Anna Högner, Eszter Kondor, Lisa Leitenmüller, Claudio Santancini, Raoul Schmidt, Georg Wasner

Projektpartner*innen

Förderung

Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien